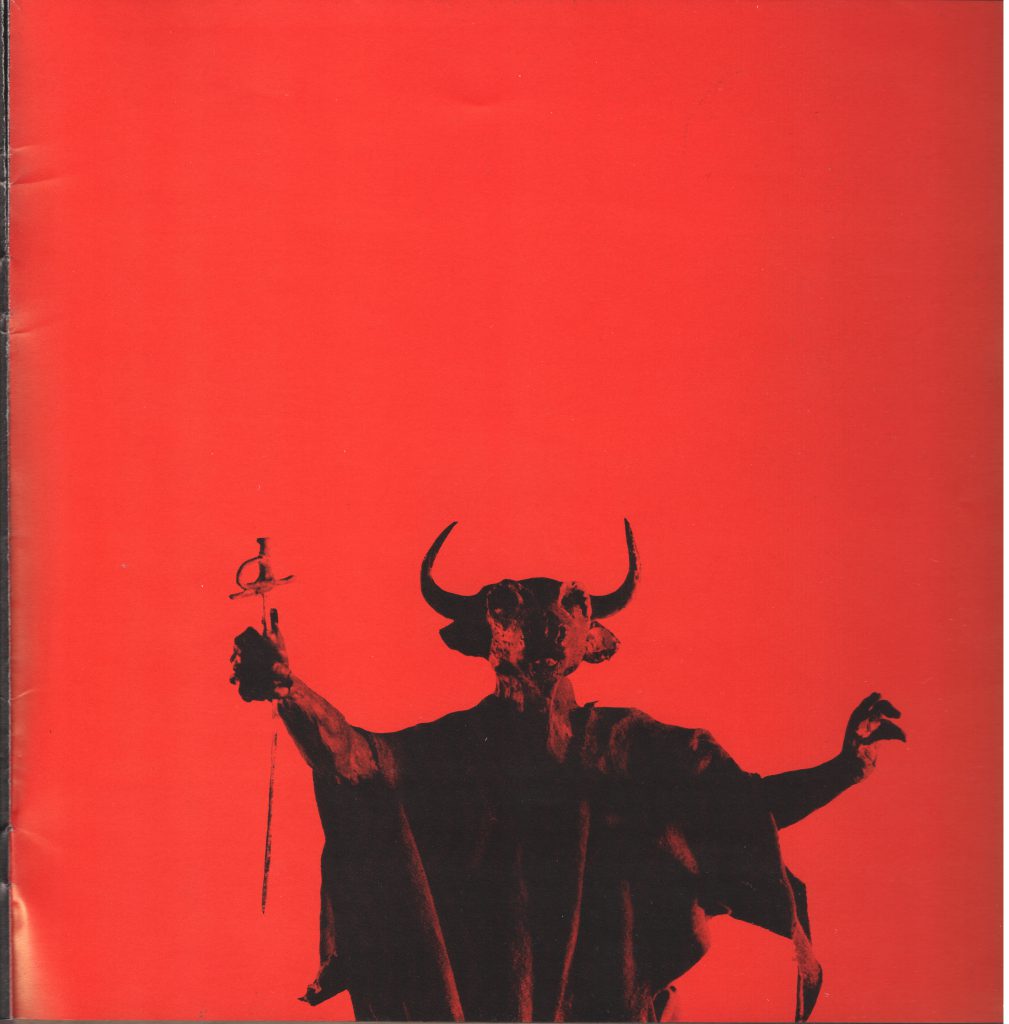

El Pregón Taurino de Carlos Fuentes

(Pronunciado en Sevilla en 2003)

La reciente muerte del gran escritor Carlos Fuentes, trae de nuevo a la actualidad su afición a la fiesta de los toros y el recuerdo de su Pregón Taurino de Sevilla, pronunciado en el ya lejano año 2003, a invitación de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Su afición y su respeto intelectual por la Fiesta se plasmó en este Pregón, uno de los más elaborados y ricos de los que se han pronunciado. Ahí dejó escritos sus recuerdos, desde sus inicios como aficionado hasta su posterior relación con el planeta de los toros.

Yo fui un niño sin Fiesta. Creciendo en Santiago de Chile, Buenos Aires y la capital norteamericana, Washington, todas ellas ciudades sin corridas de toros, hube de esperar a mi regreso a México, siguiendo las peregrinaciones diplomáticas de mis padres, para ver mi primer espectáculo taurino.

Mi suerte no pudo ser mayor. Una tarde del año de 1945, me estrené como taurómaco principiante, villamelon certificado y al instante entusiasta aficionado, viendo torear en la Plaza El Toreo a Manuel Rodríguez “Manolete”.

No conocía aún los nombres propios de cada instante de una faena magistral.

Más si alguno de mis sentidos artísticos aún dormitaba, esa tarde asoleada en la ciudad de México despertó en mí un tropel de emociones estéticas que iban del asombro a la admiración, a la duda misma que semejante entusiasmo me procuraba, al irresistible clamor de la multitud que con un solo, enorme alarido, tan vasto como el océano mismo que separa y une a España y México, coronó la faena de Manolete, el arte del torero y el coraje de su contrincante el toro llamado “El Gitano”.

Los adjetivos, igual que el aplauso, acudieron pisándose los talones a mi mente y a mis labios.

Manuel Rodríguez Manolete, se ha dicho tanto, era una figura que El Greco había dejado escapar de un cuadro de santo o guerrero. La larga y esbelta figura mística tenía la cabeza en un cielo reservado, acaso, para los grandes maestros de la tauromaquia, pero esa misma figura espiritual poseía un atractivo físico, sensual, de masculinidad, sino agresiva, ciertamente agradecida de sus atributos, subrayados por la ceñida elegancia del traje de luces. Mística y erótica a la vez, la figura de Manolete tenía, sin embargo, o asimismo, los pies bien plantados en la tierra. Si su figura parecía imaginada en el cielo tormentoso de El Greco, sus pies decían que no había otro cielo que éste, la tierra, la tierra de arena y polvo del genio popular de España, la tierra pródiga de la única gran cultura europea cristiana, árabe y judía, el redondel privilegiado de los tres monoteísmos que como el rey San Fernando en su tumba sevillana, reza para siempre en árabe y latín, castellano y hebreo. Manolete de pie en el mismo campo del Quijote, el redondel de la Mancha, el territorio manchego y manchado en el cual no es posible distinguir la sangre derramada de la sangre renovada.

Vida y muerte, eso vi aquella tarde de mi primera corrida viendo lidiar a Manolete en México.

Vi la vida y la muerte del matador y del toro.

Vi el emparejamiento de dos heroicidades: la del diestro y la de su contrincante animal.

Vi el símbolo de la interminable contienda entre la naturaleza que quisiera abrazarnos hasta sofocarnos con su gigantesco amor materno y la voluntad humana de establecer el espacio -la arena- separados de la ciudad -la polis, la civitas, al abrigo de la pura fatalidad natural.

Vi la escenificación de la angustiosa condición humana ante la naturaleza: ser absorbidos por ella o dominarla. Y dominarla de qué manera, explotándola destructivamente o respetándola, sabiendo, como sabía esa tarde en México Manolete, que él iba a morir y el toro iba a sobrevivir… no como un presagio de la tragedia de Linares apenas dos años más tarde, sino en la gran corrida universal que simboliza la fiesta taurina. El torero, al cabo, es el que perece y el toro, al cabo, es el que sobrevive…

Viendo lidiar a Manolete en México, aquel lejano domingo de hace ya más de medio siglo, me di cuenta de la más profunda relación del alma hispánica y el alma mexicana.

Mexicanos y españoles tenemos el privilegio, pero también la carga, de entender que la muerte es vida. O sea: todo es vida, incluyendo a la muerte, que es parte esencial de la vida.

No es nuestro el pudibundo eufemismo norteamericano “he passed away”, pasó para no decir murió. Con razón exclamó un día Cagancho: “¿Hablar inglés? iNi lo mande Dió!”. Con mejor razón irónica, reza la inscripción de una tumba en el Cementerio Brompton de Londres:

“Aquí yace Lady Wilson. Pasó de la ilusión de la realidad”.

Aunque tampoco es nuestra cierta serena racionalidad francesa que dictamina: “Partir es morir un poco“, a fin de no determinar que: “Morir es partir un poco“.

No: mexicano es el poema náhuatl que nos dice:

¿Es verdad, es verdad que se vive en la tierra? No para siempre aquí: somos un momento en la tierra.

¿Es que en vano venimos, pasamos por la tierra? Cese por un momento la amargura,

¡Aun por un momento disipemos la pena!

Al menos cantos, al menos flores: Esfuercese en querer mi corazón.

No: español es el soneto inmortal de Quevedo que nos dice:

serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado al cual hace eco el verbo novohispano de Sor Juana Inés de la Cruz: ¿Quién pensara que cómplice en tu muerte fuera, por no callar, tu propia vida?

Y si suena a desafío el corrido revolucionario mexicano de La Valentina,

Si me han de matar mañana, que me maten de una vez, esa vez, en la suprema elegía taurina de García Lorca, es un largo sueño sin fin:

Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas… Y su sangre ya viene cantando: ¡iOh blanco muro de España!iOh negro toro de pena! iOh sangre dura de Ignacio! ¡Oh ruiseñor de sus venas!

El blanco muro de España se fundió en México con el gran muro azteca de las calaveras, el Tzompantli, y se mestizaron dos universos sacrificiales – ambos rituales, pero uno sacrificio humano para aplacar a los dioses y renovar con sangre el renacimiento del día; el otro sacrificio simbólico para representar y salvar del olvido o la indiferencia la tensión entre hombre y naturaleza. Ya el 13 de agosto de 1529, ocho años después de consumada la Conquista, y en el día de San Hipólito, se establece oficialmente la fiesta de toros en la ciudad de México, confirmando la aparición natural de la corrida descrita por Hernán Cortés en la Quinta Carta de Relación al Rey Don Carlos: cuando “otro día, que fue de San Juan, (llegó un mensajero) de vuestra sacra majestad, estando yo corriendo ciertos toros y en regocijo de canas y otras fiestas...”.

Esos “toros ciertos” a los que se refiere Cortés los trajo a México don Alfonso García Bravo. Dos hechos notables se le deben a este alarife que llegó a México en expedición mandada por Francisco de Garay, a la sazón, gobernador de la entonces española isla de Jamaica.

Sobre las ruinas de la capital azteca, Tenochtitlan, García Bravo trazó la ciudad hispano-mexicana. la ciudad de México y realizó, igualmente, el trazo urbano de la espléndida ciudad de Oaxaca.

Pero además de ser el primer urbanista de la Nueva España, fue García Bravo quien trajo los primeros toros bravos a México, toros de Navarra pasando por Cuba y apacentados en la ganadería de Ateneo, cercana a la capital mexicana y la más vieja del continente americano.

La unción del primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, en 1535, fue ocasión para lidiar más de cien toros y el virrey Luis de Velasco gustaba de lancear y dar capotazos en corridas de hasta ochenta toros.

Nota bene: en esos siglos del Virreinato de la Nueva España, no se mataba a los toros.

Se suceden en la ciudad virreinal mexicana los cosos taurinos: plaza del Marqués en el siglo XVI, seguida de las plazas de El Volador, San Diego, San Pablo y las Vizcaínas, culminando con la de Chapultepec en 1713 e iniciando, en 1769, la primera temporada taurina formal y periódica, no exenta de accidentes.

Tomás Venegas “El Gachupín Toreador” y Pedro Montero, encabezaban la cuadrilla de a pie; Felipe Hernández “El Cuate” la de a caballo. Montero y su garrochero “El Capuchino” resultaron heridos, el Capuchino murió y su viuda recibió 24 pesos siendo el precio del toro que lo mató de diez pesos. Hablo del siglo XVIII preinflacionario.

Después de la Independencia en el siglo XIX hay un estira y afloja de amigos y enemigos de la tauromaquia, conflicto disipado por la aparición de dos grandes diestros. El español Bernardo Gaviño, maestro iniciático de la tauromaquia moderna en mi país, y Ponciano Díaz, el primer gran matador mexicano, protegido de Gaviño. celebrado a plaza llena en todo México con el grito de iOra Ponciano!, grito de alegría, ánimo, expectación y victoria, que lo llevó a recibir la alternativa madrileña de manos de Frascuelo en julio de 1888 y un año más tarde, la alternativa de la muerte que también le dijo al oído, “Ora Ponciano…”. Dejó detrás un redondel alfombrado de rosas y sombreros y un dato histórico; azuzado por el gentío en la plaza de Orizaba, en vez de recibir avanzó a matar, se perfiló en corto y hundió la espada hasta el puño en el hoyo de las agujas: es el primer volapié conocido en la historia de México, ejecutado por un diestro, cosa rara, con gran bigote pre-zapatista.

“Ora Ponciano” y luego, ya en rápida y fabulosa sucesión, y a pesar de los paréntesis revolucionarios entre 1910 y 1920, primero el reino de Rodolfo Gaona, el Califa de León, el Petronio del Toreo, presentado el 1 de octubre de 1905 en la plaza El Toreo de México y filmado ya, a sus morenos veintidós años, desplegando el lance que lleva su nombre, la gaonera, que es cuando el toro embiste al engaño y el torero mantiene un lado del capote sujeto con una mano y el otro extremo lo detiene con la otra mano, cuyo brazo extiende al embestir el toro para darle salida por ese lado, cargando la suerte.

La gaonera, identificada para siempre con el Califa de León, es lo que en España, me ilustra mi gran amigo, gran escritor y antiguo juez de plaza de la Monumental México, don Ignacio Solares, se llama el lance delantero que se ejecuta con el capote cogido por detrás. España conoce a Gaona el 31 de mayo de 1908 en la plaza de Tetuán de las Victorias, recibiendo la alternativa de Manuel Lara “Jerezano” y compartiendo cartel, en numerosas ocasiones, con Belmonte, El Gallo y Sánchez Mejías. Y su faena clásica se la sacó en la Maestranza a “Desesperado” en 1912.

No sé si habrá sido en una corrida de El Toreo en 1921 y con Gaona en la cumbre, cuando se sentaron lado a lado el presidente de México, el general Alvaro Obregón, y el ilustre escritor gallego que nos visitaba, don Ramón del Valle Inclán. Uno y otro eran mancos. De don Ramón, se cuentan (y él se encargó de abundar, con la ayuda de Ramón Gómez de la Serna) tantas fábulas sobre la pérdida del brazo, que juntas todas forman una novela entre macabra y picaresca: que si don Ramón se cortó el brazo porque no había carne para el puchero; que si lo perdió tratando de forzar la recámara de una mujer esquiva; que si él mismo se mutilo para distraer a un león que le perseguía; que si se lo arrancó el bandido mexicano Quirico en un campo desolado. Lo más probable es que lo perdió en una riña en el Café de la Montaña, entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, al contestar don Manuel Bueno a una provocación de Valle Inclán con bastón con barra de hierro, incrustando en la muñeca del escritor el gemelo del puño, gangrenado y amputado en consecuencia.

El general Obregón perdió el brazo en la batalla de Celaya del año 1915, donde derrotó a Pancho Villa y sus famosos “Dorados”. Quedó el campo regado de cadáveres y de miembros, entre ellos una extremidad superior de Obregón, hoy conservada en un monumento al sur de la ciudad de México.

“¿Cómo recuperó usted el brazo perdido en la batalla, mi general? -se le preguntó a Obregón.

“Muy fácil” contestó el ingenioso y cínico revolucionario. “Eché una moneda de oro al aire y mi brazo perdido salió volando a cogerla”.

De hecho, existe una fotografía en que los dos mancos, Obregón y Valle Inclán, aplauden juntos la faena de Gaona, cada uno con la mano que le quedaba al otro…

Se suceden después de Gaona los grandes diestros mexicanos en España. Destaco a tres de ellos:

Fermín Espinosa, “Armillita”, famoso por su faena en la Maestranza una tarde de 1945, cuando en vez de matar cuanto antes a un toro manso, le brindó la muerte a Belmonte y procedió a la que es considerada una de las más perfectas y osadas faenas de dominio, ganándose las dos orejas, el rabo y la salida en hombros.

Natural de Saltillo en el norte de México, Armillita mató su primer becerro a los dieciséis años de edad, se retiró a los cuarenta y cuatro y llegó a filmar las faenas atribuidas a Tyrone Power en la segunda versión fílmica de Sangre y arena de Blasco Ibáñez. Tyrone sabía seducir, como Juan Gallardo, a Doña Sol, Rita Hayworth en aquella ocasión y espléndida belleza de crepúsculo con cuerpo de Venus Pandemus, origen de todas las sensualidades, la Venus bailaora, como la evocó García Lorca, paralizada por la luna.

Si esto, envidiablemente, le tocaba a Tyrone, Armillita tenía, en cambio, que mirar en los ojos del toro su propia muerte, y lo hacía con el desnudo estoicismo coahuilense de los desiertos mexicanos, pues esto era el redondel para Fermín Espinosa: un llano de arena y sangre encajonado entre sierras perdidas.

Silverio Pérez, El Faraón de Texcoco, era un hombre de sonrisa alegre y mirada triste. Torero torerazo, lo llamó Agustín Lara en un célebre pasodoble. Muchas veces comí con él.

Era hombre de pocas palabras. Su vida cotidiana parecía un mero reposo entre corridas. Y en cada una de ellas, Silverio hacía un milagro.

Se presentaba con una indolencia que era la máscara más frágil de su temple taurino. Era como si Silverio necesitara cobijar bajo esa aparente indolencia su decisión, crecida con cada momento de la faena, de salir a poder con el toro. Luego venía el rey de México, allí donde este dulce Anteo azteca hundía las raíces en la tierra natal. No nació el Hércules que lo arrancara de ese suelo nutricio.

Y Carlos Arruza. Ligazón. Temple. Entrega. Unidad de estilo. Nada le faltaba a este mexicano, chilango de la mera capital, pero sobrino del enorme poeta español del exilio León Felipe. Acaso el poeta y el torero, el tío y el sobrino, podían reunirse en la pregunta de León Felipe, “¿Quién soy yo?” y contestar:

¿Has entendido ya que Yo eres Tú también?

Y ambos, León Felipe y Carlos Arruza, pudieron también decir juntos, como le dice el poeta a la vida, como le dice el matador a la muerte:

Dejadme, Ya vendrá un viento fuerte que me lleve a Mi sitio.

Como Arruza, con quien tantas veces alternó, Manolete – para cerrar el círculo de mi redondel personal- murió demasiado pronto. Ambos supieron la verdad que dijo El Gallo: “Cada torero debe ir a la plaza a decir su misterio”.

Yo quisiera centrar el de Manuel Rodríguez Manolete, su figura estatuaria, su postura invariable, su manera incomparable de citar al natural y ligar los pases, los redondos, las manoletinas, la virtuosidad del estoque…

Pero, sobre todo, la heterodoxia o mejor dicho, la herejía de sus faenas.

– Tienes que quebrar la arrancada del toro, Manuel. —Yo no me tomo ventajas con el toro, madre.

-No son ventajas, recoño, es llevar al toro adonde no quiere y tú puedes lidiarlo mejor.

-Yo no me muevo. Que el toro cargue.

–¿Qué quieres del toreo, hijo? -Que a todos se les pare el corazón cuando me vean torear.

Y a todos se nos paraba, en las plazas de México. Manolete no era el heterodoxo, era el hereje y hereje significa escoger, el que escoge. ¿Qué escogió Manolete negándose a cargar la suerte? Mirar al toro para mostrarle su muerte. Darle al toro la oportunidad de matar al torero para que ambos – lidiador y lidiado, supiesen que cada uno tenía el rostro de la muerte, que la pelea era entre iguales…

Porque el toreo no es lucha de clases, sino lidia de castas. Acogidos mi esposa y yo a la incomparable hospitalidad de Soledad Becerril y Rafael Atienza en la maravillosa Ronda donde el poeta Rainer María Rilke dijo que allí, en Ronda, había llegado al final de su propia mirada, pues, después de Ronda, “qué permanece sino la permanencia misma?“, acaso Rilke pudo convocar, en la Real Maestranza de Ronda, el espíritu fundador de Pedro Romero, matador de casi seis mil toros bravos, que nunca derramó su sangre en la arena y que murió a los ochenta años sin una sola cicatriz en el cuerpo, habiendo establecido las reglas clásicas de su arte.

¿Hay retrato más noble de un matador que el de Pedro Romero por Goya que se exhibe en el Museo Kimbell de Fort Worth? ¿Hay rostro de torero que más claramente nos diga: “Qué duro es ser rival de uno mismo“? ¿Hay perfil que, como el de Pedro Romero de Ronda, con más certeza le dé la razón a El Gallo: “Cada torero debe ir a la plaza a decir su misterio”?

Lidia de castas: cae la noche sobre los inmensos campos de girasoles, imanes del cielo en la tierra andaluza. Se apagan las luces y cuando los girasoles se convierten en gira lunas, de noche salen los muchachillos a ciegas, a torear los becerros cuerpo a cuerpo, embarrados al cuerpo del toro, sintiendo el pálpito velludo del animal, el vapor de sus belfos cercanos, el sudor negro de su piel, aprendiendo a torear con miedo, porque sin él no hay buen torero, y con gusto, por lo mismo… El toro y el torero serán siempre la primera noche de hombre. El torero y el toro serán siempre el primer sol de la muerte.

El domingo de resurrección culmina la Semana Santa sevillana.

Un pueblo entero ha salido -pueblo de innata aristocracia, de auténtica nobleza popular, a formar el coro de las procesiones, remontándonos a la más remota antigüedad de las fiestas de guardar, los días propiciatorios, las representaciones simbólicas de la vida.

“Fiesta multicolor“, la llamó Ortega y Gasset, fiesta de las generaciones de Sevilla, fiesta de los gremios, cargando descalzos, con ligereza mística, a la Virgen coronada por una tiara solar de rayos como navajas.

Como los coros de las más antiguas ceremonias del Mediterráneo, estos de Sevilla lo forman ciudadanos que durante todo el año se preparan para desempeñar un papel a la vez íntimo y colectivo.

Íntimo, porque exige una compenetración personal con las palabras y las acciones de la escena.

Colectivo, porque saben que se sitúan en la esfera de la más alta representación de la vida de la ciudad.

Si la tauromaquia es fiesta y es rito, no debe olvidar que sus raíces más antiguas se hunden en la tierra trágica de una humanidad que se sabe a la vez heroica y frágil, que abandona su solar nativo para vivir las grandes epopeyas de la historia y regresa a reconocer que, heroico, el ser humano también es falible. La tragedia clásica purga la falta personal mediante la catarsis de la representación pública. La catarsis nos libera de las faltas individuales mediante la reintegración a la comunidad dañada por nuestra culpa, pero restaurada por el padecer mismo que es condición de la moral y la razón recobradas.

El rito taurino es la más exacta representación del equilibrio posible entre un eterno dilema:

¿Separarnos de la naturaleza para ser hombres y mujeres civiles – civilizados, pero ayunos de la savia terrenal?

¿O sucumbir a un abrazo de la naturaleza que, convirtiéndonos en naturaleza, nos prive de nuestra singularidad humana?

El rito taurino es una de las grandes respuestas a este dilema: abandonar a la naturaleza o someternos a ella. Separarnos de ella o ser devorados por ella.

¿Qué es un rito, al fin y al cabo, sino respuesta humana a las fuerzas aplastantes del cosmos, aplazamiento, conjuro, evocación, llamado?

¿Qué es —específicamente, el rito taurino, sino una manera de devolverle a la naturaleza, porque para ser humanos nos hemos separado de ella, algo que le es propio a la naturaleza misma: la ofrenda de una ceremonia que reconoce el orgullo y la fuerza del entorno físico que, a la vez, ¿nos alienta y amenaza?

Pues, ¿no dota la fiesta brava de orgullo a la naturaleza, reconociendo su valor y su fuerza, exponiendo al hombre al sacrificio a cambio del sacrificio correspondiente de la naturaleza, pero dotando a ambos -toro y torero de orgullo -no de la hubris que nos ciega ante los límites del ser, sino el orgullo de saberse, cada uno, hombre y naturaleza, toro y torero, en su justo lugar como parte del entorno persona-mundo?

Ofrenda y rito: se trata de términos inseparables.

La fiesta brava es un acto hermanado de saber y de fe. La sociedad separa el conocimiento y la creencia. El rito taurino los reúne: en la fiesta, se sabe porque se cree y se cree porque se sabe.

¿Qué se sabe, qué se cree?

Sencillamente, que se puede perder ganando y ganar perdiendo. La tauromaquia no se engaña ni nos engaña. Es cierto: cada individuo y cada sociedad poseemos un excedente de energía y a menudo no sabemos qué hacer con él. Podemos desperdiciarlo en el daño: la guerra y el crimen.

Pero podemos aprovecharlo en el beneficio: el arte, el buen gobierno, la solidaridad social, el valor personal.

La fiesta brava es, a un tiempo, la superación y la representación de esa energía vital excedente. La demuestra en uno de sus extremos: es un arte ritual, no exento de violencia pero que, al representarla ritualmente, no sólo la salva de una actualización anti-social, sino que la confirma como renovación de un pacto: la renovación de la vida a pesar de la muerte.

Llego a Sevilla y ando buscando las voces que se creen perdidas. Las busco en las floridas calles con su mezcla insólita de cera y de flores. Las busco en las voces de los balcones, que por muy alto que estén, surgen de los pasillos secretos de Sevilla porque son hijas de la tierra. Las busco en el silencio mismo de las cofradías guiadas por el bastón de plata. Y de entre todas -silencio de los pies desnudos, índice erguido de la Giralda, y en palabras de Alfonso Reyes, tibieza de las Sierpes, azulejos de las espadañas, palomas heridas en el seno de cada Virgen-, de entre todas vuelven a surgir las voces que creíamos perdidas, las inmortales voces de la Semana Santa sevillana, la voz de El Centeno como alma temblorosa y la voz del cantaor Cipriano, de quien Sevilla dirá siempre:

-i Qué pena tenía aquel hombre, cantando!

“En la calle e la Amargura. Cristo a su madre encontró: ¡ino se pudieron habla de sentimiento y dolór!”, Hoy, aquí, hay reencuentro y alegría.

Señoras y señores:

Agradezco muy cumplidamente a Don Manuel Roca de Tovores, Conde de Luna, a don Antonio Sánchez Molini de la Lastra, a mi viejo y queridísimo amigo Rafael Atienza Medina, Marqués de Salvatierra, y a Hugh Thomas, Lord Thomas of Swynnerton, muy admirado y también muy querido amigo tan cercano a mi corazón y al de mi esposa Silvia, por su generosa presentación. Me unen a Hugh Thomas tres tierras, tres devociones, tres historias: las de México, Inglaterra y España.

Aquí nos damos todos las manos, en esta Sevilla donde, como en parte alguna, conviven las Tres Hermanas – Nacimiento, Amor y Muerte- y en el teatro que lleva el nombre del Fénix de los Ingenios. Lope de Vega, y que cada Semana Mayor repite, Lope, su ruego:

Tomad en albricias este blanco toro Que a las primeras hierbas cumple un año.

Albricias, pues, a todos, en espera del año que viene y el pregón que se hará eco del mío y de cuantos le precedieron.

Comments are closed.